Un misterioso bolichero que coincidía con el perfil de un prófugo nazi, y la valiente vecina que lo identificó.

Hoy en día, cruzar caminando el puente Weidendammer sobre el río Spree en Berlín requiere dos o tres minutos. Algunos más si el curioso caminante se detiene a observar las enormes e imponentes águilas prusianas de hierro forjado que custodian la estructura desde 1896.

Adicione más tiempo para el cruce si al observador le interesa dar una mirada a las decenas de candados con nombres grabados, que románticas parejas cerraron sobre las barandillas mientras tiraban la llave al río, simbolizando lo inquebrantable de su amor; y que diligentes operarios municipales periódicamente retiran para evitar que el peso acumulado afecte la estabilidad de la construcción.

Al llegar al otro lado del Spree, el transeúnte puede seguir su recorrido entre pintorescas calles y edificios de arquitectura diversa, hasta toparse unas cuadras más adelante, con una moderna estructura de cristal y acero. De seis niveles de altura –y 700 millones de euros de costo– se trata de la Hauptbanhof, la estación central de ferrocarriles de Berlín.

Inaugurada en 2006, diariamente circulan por sus vías 1800 trenes y unas 350 mil personas transitan sus andenes. Si el visitante está con ánimos y fondos para viajar, mediante la extensa red de trenes alemanes puede dirigirse a prácticamente cualquier rincón de la Bundesrepublik, e incluso más allá. Desde la estación salen formaciones con destino a lugares tan lejanos como Astana, en las estepas de Kazakhstán, o Novosibirsk, al otro lado de los montes Urales, en Siberia, Rusia.

No caben dudas que los alrededores del Weidendammer invitan a un paseo relajado para disfrutar del paisaje urbano de la capital, tomándose el tiempo para observar las tranquilas aguas del río o adentrarse en alguno de los cafés o restaurantes del vecindario.

Sin embargo, cruzar el mismo puente la noche del 1° de mayo de 1945 estaba muy lejos de ser un paseo: Berlín era un caos y la Segunda Guerra Mundial llegaba a sus jornadas más decisivas.

Las tropas soviéticas avanzaban demoliendo las últimas defensas que protegían la ciudad. Diezmadas, las fuerzas alemanas recurrían a los ancianos, adolescentes y niños de las milicias Volkssturm para ocupar las posiciones finales de combate y estirar unas horas más el final que ya era irremediable.

Bajo los jardines de la Cancillería del Reich, la tarde del día anterior Adolf Hitler se había suicidado en su búnker subterráneo. El Reich de los Mil Años –que duró solo doce– se estaba acabando y en su capital todo era confusión y terror.

En las entrañas del refugio, Joseph Goebbels, designado Canciller –jefe del gobierno– en el testamento de Hitler, terminaba su efímero mandato de un día ordenando que sus seis hijos fueran envenenados, para después subir a los jardines y suicidarse junto a su esposa. En las horas siguientes, varios residentes más de aquel búnker decidirían también terminar con sus vidas ante el panorama que se les avecinaba.

Al atardecer de ese 1° de mayo los restantes ocupantes del refugio, unas 400 personas entre militares de diverso grado y personal civil, decidieron intentar la última opción de escape. Tratarían de escabullirse por detrás de las tropas atacantes aprovechando la confusión reinante, para llegar hasta el último bastión del Tercer Reich: el Almirante Karl Dönitz, flamante Presidente, que resistía en una base naval cercana a la frontera con Dinamarca.

De aquella multitud que preparaba la huida, el de mayor jerarquía era el Reichsleiter –rango solo inferior al del propio Führer– Martin Bormann, líder del partido Nazi y secretario personal de Hitler.

Comenzó a actuar de secretario en 1935, y fue nombrado oficialmente en el cargo en 1943. Logró aceptación en el círculo íntimo del líder y se convirtió en su sombra, acompañándolo a todas partes. Llegó a crear una extensa burocracia y se involucró tanto como le fue posible en la toma de decisiones.

Con la palabra final en los nombramientos del personal civil del gobierno, Bormann revisaba y aprobaba leyes, y hacia 1943 tuvo el control de facto sobre todos los asuntos domésticos del país. Fue uno de los principales promotores de la persecución hacia las iglesias cristianas y favoreció el trato violento hacia los hebreos y eslavos en las áreas conquistadas por Alemania durante la guerra.

Su firma estuvo detrás de un conjunto de criminales políticas internas, incluyendo el asesinato de judíos e indeseables, el pillaje de obras de arte, y la expansión de los programas de trabajos forzados.

Con la muerte de Hitler y el fin de la Alemania Nazi, todo aquel poder ya no le servía de mucho, y cuando la oscuridad comenzaba a cubrir Berlín, su único interés estaba puesto en lograr el escape y evitar caer en manos soviéticas.

Alrededor de las once de la noche, Bormann inició su huida. Vestido con un uniforme gris de General de las SS, sin condecoraciones salvo la medalla de la Orden de la Sangre –una de las de más apreciadas por los miembros del nazismo–, completaba su atuendo con un largo abrigo que le llegaba hasta las botas. Escondida entre sus ropas llevaba una copia del testamento de Hitler, que lo designaba jefe del partido.

Lo acompañaban el Dr. Ludwig Stumpfegger –médico personal de Hitler–, el líder de las Juventudes Hitlerianas Artur Axmann, y el piloto del dictador, Hans Baur. La pequeña comitiva dejó el búnker y siguió a pie a través de un túnel del tren subterráneo hacia la estación Friedrichstrasse, en donde salieron a la superficie.

Se unieron a otros grupos que, en medio de las explosiones y con el constante sonido de disparos, huían bajo un cielo de luna llena teñido de rojo a causa de los múltiples incendios que engullían la ciudad.

Intentaron cruzar el rio Spree por el puente Weidendammer, agazapados detrás de un tanque Panzer Tiger. Las grandes águilas de hierro fueron testigos silenciosos del fallido intento. El blindado fue destruido al ser alcanzado por la artillería soviética, y –según testimonio de Erich Kempka, chofer de Hitler– Bormann y Stumpfegger volaron por los aires con la explosión.

Kempka los creyó muertos –así lo declaró meses después ante los jueces de Nuremberg– , pero horas más tarde Bormann, Stumpfegger y varios otros finalmente lograron cruzar el río en su tercer intento, ya en la madrugada del día 2 de mayo.

Según Axman –también como testigo en Nuremberg–, evadieron la artillería y a los francotiradores rusos, y protegidos por un terraplén que bordeaba al Spree, llegaron hasta las líneas férreas. Bormann, Stumpfegger y Axmann caminaron sobre las vías hacia la estación Lehrter –actual ubicación de la Estación Central–, donde Axmann decidió dejar al resto e ir en la dirección opuesta.

Unas calles más adelante, cuando se topó con una patrulla del Ejercito Rojo, Axmann tuvo que volver sobre sus pasos y retornar al área donde se había separado de sus compañeros. En un puente cercano al playón de maniobras de la estación se encontró con dos cuerpos, a los que identificó como Bormann y Stumpfegger. No tuvo tiempo de revisar los cadáveres, y por lo tanto no pudo precisar la causa de las muertes. Axmann logró evadir a los rusos esa noche, pero meses más tarde fue capturado por un equipo de fuerzas británicas y norteamericanas.

En los juicios de Nuremberg realizado a los jerarcas nazis luego del fin de la guerra, por las dudas que se tenían Bormann fue juzgado en ausencia. Una posición vacía entre los restantes acusados indicaba el lugar que debía ocupar el desaparecido secretario.

Al terminar el proceso fue encontrado culpable de crímenes de guerra y de crímenes contra la humanidad, e inocente del cargo de conspirar para iniciar una guerra de agresión. El Tribunal Militar Internacional lo sentenció a morir en la horca. Solo faltaba que el condenado apareciera.

Debido a que los testimonios de Axmann y Kempka no podían tomarse con total veracidad por no ser neutrales en la cuestión, y a que las tropas soviéticas nunca admitieron haber encontrado el cuerpo, el enigma comenzó. ¿Cual había sido la verdadera suerte corrida por Bormann? ¿El siniestro secretario de Hitler había muerto en las vías del ferrocarril o había logrado escapar?

No tardaron en aparecer nuevos testimonios que comenzarían a agregar leña al fuego del misterio en torno al destino de Bormann.

Hans Baur, el piloto que había comenzado la huida en el grupo de Bormann, capturado e interrogado por los rusos también coincidió en indicar que el Reichsleiter había muerto. Pero ubicaba al hecho en un entorno totalmente diferente, que no coincidía ni con Kempka ni con Axmann.

Tiempo después, en Munich, un antiguo chofer de Bormann, despedido en su momento por haber robado verduras, acudió exaltado a las autoridades de ocupación norteamericanas. Declaró que aquella mañana de 1946 –la misma en que el Tribunal Militar Internacional leía el veredicto– se había cruzado con su ex-patrón en cercanías de una plaza céntrica de la ciudad. Según el denunciante, Bormann iba como pasajero en un auto. Tanto insistió el viejo chofer ante los incrédulos norteamericanos, que éstos al final enviaron una patrulla de policías militares a ver si daban con el prófugo. La patrulla retornó sin encontrar pista alguna.

Los años avanzaron, Europa se reconstruía tras la destrucción de la guerra y mientras lentamente el mundo entero iba tratando de dejar atrás el terrible pasado reciente, el fantasma de Bormann hacía sus apariciones de manera frecuente.

Los testimonios variaban en los grados de precisión y detalle. Circulaban muchas versiones: Que lo habían visto en un tren cruzando la frontera entre Alemania y Dinamarca. O que vivía en una isla en el Báltico. Que se encontraba en Egipto. Que lo tenían preso los soviéticos en algún remoto lugar de Siberia. Que estaba en una granja en Sudáfrica. O que había llegado a bordo de un submarino hasta la Patagonia y vivía en Argentina o Paraguay.

Tras varios casos en que se logró rastrear y apresar a nazis para juzgarlos por sus crímenes de guerra, como el de Adolf Eichmann –capturado en 1960 por fuerzas israelíes en nuestro país y ejecutado luego de un juicio en Jerusalem–, el gobierno alemán decidió tomar cartas en el asunto.

En 1964, y ante la insistencia del Dr. Fritz Bauer, fiscal general del estado de Hesse, en la entonces Alemania Federal se inició formalmente ante los estrados judiciales la búsqueda de Martin Bormann. Las autoridades ofrecieron una recompensa de cien mil marcos –25.000 dólares– por cualquier información que permitiera la captura del prófugo.

La oferta recorrió los medios de prensa y la cacería del nazi más buscado del mundo volvió a ser noticia.

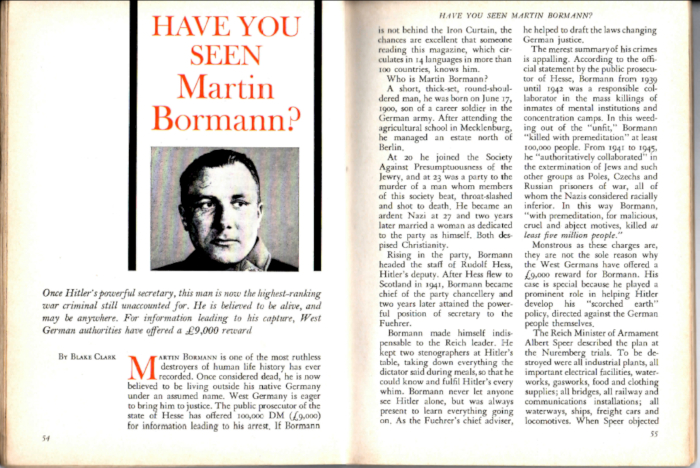

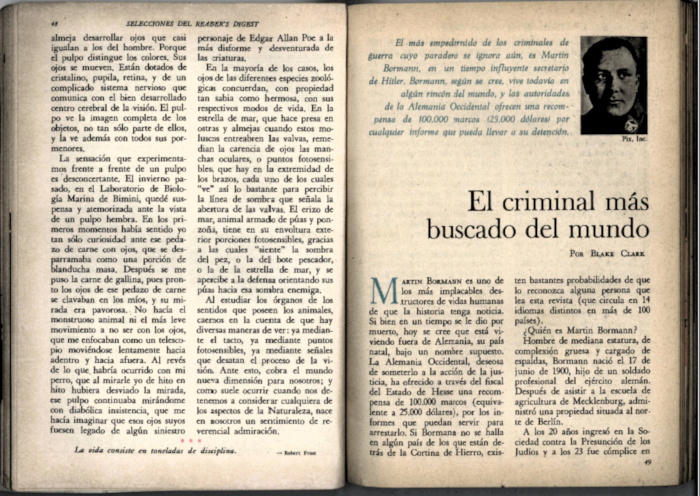

La tradicional revista Selecciones del Reader’s Digest publicó un extenso artículo informando acerca del prontuario de Bormann y de la búsqueda –con recompensa incluida– que se hallaba en curso. Por su alcance, era un medio ideal para tratar de encontrar a quien pudiera aportar datos: mensualmente se imprimían 25 millones de ejemplares en 14 idiomas que eran distribuidos en más de 100 países.

“Si Bormann no se halla en algún país de los que están detrás de la Cortina de Hierro, existen bastante posibilidades de que lo reconozca alguna persona que lea esta revista” indicaba el artículo que se incluyó en las diversas ediciones alrededor del mundo de la popular publicación. En Argentina apareció en el número de mayo de 1965.

El texto continuaba dando cuenta de una breve biografía del prófugo, como así también enumerando los rasgos y señas particulares que podrían ayudar a identificarlo. Incluía una foto del rostro del criminal.

Antes de terminar, insistía con la posibilidad de que el buscado estuviera en cualquier lugar, ya que nada concreto se sabía acerca de él desde aquella noche en que cruzó el río Spree: “Quizá alguna persona que lea este artículo conozca a Bormann con otro nombre. Piense el lector seriamente en la posibilidad de haberlo visto. Nada se sabe de cierto acerca de él; podría hallarse en cualquier parte (…)”.

Blake Clark, el autor del artículo, finalizaba informando qué hacer en caso de disponer de información: “Si el lector conoce o ha visto a algún sujeto que pueda ser Martin Bormann, bien haría en comunicarse con la embajada más cercana de la Alemania Occidental”.

De los 25 millones de ejemplares de Selecciones que se imprimían cada mes, uno llegaba a la casa de la señora Kvetoslava Aulitcky de Wagner en Jardín América. Y Kveta –como cariñosamente la llamaban– tenía un vecino que encajaba con el perfil de Bormann.

Kveta había nacido en 1908 en la región de Bohemia, que entonces formaba parte del Imperio Austro Húngaro. Al finalizar la Primera Guerra Mundial la región pasó a ser el núcleo de un nuevo país: Checoslovaquia. En 1993 el mapa volvería a trazarse y tras una disolución pacífica Checoslovaquia dejaría de existir y nacerían la República Checa –con Bohemia en su interior– y Eslovaquia.

En junio de 1925, Kvetoslava (17 años) y su esposo Antonin Wagner (25) dejando atrás su querida ciudad de Most en Checoslovaquia, embarcaron en el buque Sierra Morena que partió de Bremen, en el norte Alemania. Semanas más tarde, el puerto de Buenos Aires los recibiría como a otros tantos miles de inmigrantes que llegaban a nuestro país.

Tras un breve paso por el Hotel de los Inmigrantes, el matrimonio salio a enfrentarse con el nuevo país que tenían bajo sus pies. El comienzo no les fue sencillo, y las peripecias vividas por aquellos años mientras iban naciendo los hijos daría para escribir varios relatos más.

Vivieron en Formosa donde Antonin trabajó en obras del ferrocarril. Luego –tras una travesía que casi les cuesta la vida por falta de agua y con la tristeza del fallecimiento de un hijo recién nacido– se establecieron un tiempo en Paraguay, donde Kvetoslava haría trabajos de bordado para el Ejército de aquel país.

Después el deseo de un mejor bienestar los llevó a Uruguay, donde comenzaron a construir una vivienda. Allí nació su hijo Stanley, pero luego de que un temporal destruyera su casa emprendieron nuevamente la mudanza y finalmente llegaron a Misiones.

En la tierra colorada nacerían Jorge Sydney y Maria Cecilia. A la hija la quisieron inscribir con el nombre de Libushe en honor de una mítica heroína checa fundadora de Praga, pero un estricto empleado del Registro de las Personas argentino lo impidió.

De gran ingenio, Antonin siempre andaba diseñando y construyendo todo tipo de inventos y artefactos. Junto a su cuñado fueron los que construyeron el tajamar del arroyo Francés, que aún se puede ver en General Urquiza. También fue obra suya la veleta con forma de gallo que corona el campanario de la singular iglesia de piedra de Santa Teresita, en el municipio de Colonia Polana.

En una oportunidad, Antonin convenció a su esposa para que le cediera el anillo con un pequeño diamante que ella atesoraba, pues necesitaba el metal para hacer la aguja para un tester. “¿Para que querés un anillo de esos acá en el monte?” fue el razonamiento empleado para lograr el visto bueno de Kvetoslava. Al poco tiempo también consiguió el permiso para reutilizar el diamante, que pasó a formar parte de una herramienta cortadora de vidrios.

Tiempo después, el matrimonio decidió volver a su Checoslovaquia natal, en donde nació la última hija, que llevó el mismo nombre que la madre, Kvetoslava. La quisieron llamar Irupé, pero entonces fue un estricto empleado del Registro de las Personas checo el que lo impidió.

Al cabo de unos años, cansados del régimen estricto y opresor de la Checoslovaquia de mitad del siglo 20, los Wagner decidieron volver. Pero salir del país era prácticamente imposible. El gobierno no permitía salir legalmente a la familia completa, y entonces la única manera era hacerlo de manera clandestina.

Cuando Antonin y un sobrino fueron a analizar el terreno en una zona donde se podía intentar cruzar la frontera, fueron descubiertos por los militares y acusados de espionaje. Afortunadamente pudo demostrar que solamente era un trabajador y recuperó la libertad al cabo de un tiempo, pero mientras tanto la esposa y los hijos se vieron en dificultades para subsistir por quedarse sin la tarjeta de racionamiento que los habilitaba para adquirir alimentos.

Finalmente, por intermedio de la embajada argentina en Praga –con la cual Antonin se comunicaba intercalando alemán, inglés y español en sus conversaciones telefónicas, para despistar a los organismos de espionaje que seguramente escuchaban las comunicaciones– , lograron volver a nuestro país tras seis años en Europa.

Por un tiempo estuvieron en Puerto Bemberg, y después finalmente volvieron al establecimiento Santa Teresita en Naranjito hacia 1958. Desde entonces ya no se moverían más que unos kilómetros, unos años después, cuando establecieron su domicilio en Jardín América. Es en esa ubicación precisamente donde comienza el suceso que nos ocupa.

La propia Kvetoslava –hoy ya fallecida– relató esta historia al diario El Territorio a mediados de la década del ochenta. En la actualidad, su hija, Kvetoslava Wagner de Acosta aporta sus recuerdos para contar esta interesante anécdota acerca de la posibilidad de que el nazi más buscado del mundo haya sido habitante de nuestra ciudad por una temporada.

En los primeros meses de 1965, la vivienda de los Wagner daba frente a la Ruta 12, casi donde comienza la ciudad viniendo desde el norte. Del otro lado de la arteria vial –que aún era de tierra– , hacía poco tiempo se había instalado un pequeño almacén. Detrás del local, la vivienda del propietario y la familia de éste: un tal Juan, alemán de edad madura, su esposa criolla –más joven que el marido y quizás paraguaya–, y dos hijos en edad escolar.

Doña Kvetoslava cada tanto se abastecía en el almacén de don Juan, oportunidades en las que charlaba con el dueño. Detallista y buena observadora, a Kvetoslava le llamaba la atención el nivel cultural del almacenero. Éste solía escuchar música clásica en un tocadiscos Winco y cuando hablaba de sus orígenes se notaba que extrañaba a su patria.

Además de su checo natal y el español aprendido desde su llegada a nuestro país, Kvetoslava hablaba muy bien el idioma alemán. Lo había aprendido en la escuela, cuando Bohemia era parte del Imperio Austro Húngaro, y por lo tanto se trataba de un alemán que podría definirse como clásico o puro, diferente por ejemplo al que hablaban los inmigrantes alemanes que habían pasado por Brasil antes de afincarse en Misiones –los alemanes brasileros– que ya tenían influencias del portugués y castellano en su lenguaje.

Aparentemente, que la vecina hablara aquella lengua con tan buen nivel hacía que el almacenero se abriera a charlar con Kvetoslava de diversos asuntos.

Las veces que el bolichero mencionó la cuestión de la guerra, daba la impresión de poseer un profundo conocimiento del tema, más acorde con alguien que, o leyó mucho o estuvo involucrado en la contienda en un alto nivel. Distante de lo que podría llegar a saber una persona que hubiera combatido como un simple soldado que avanza en el frente de batalla.

Después de leer el artículo sobre Bormann en Selecciones, Kvetoslava comenzó a atar los cabos sueltos. El almacenero podría ser un ex-combatiente alemán más, de los miles que decidieron alejarse de su tierra para comenzar una vida mejor en la fértil y pacífica América. O podía tratarse del prófugo más célebre, cuya cabeza tenía precio y al que una horca esperaba para que se cumpla lo sentenciado en Nuremberg.

La siguiente oportunidad que fue a comprar al almacén, Kvetoslava prestó mayor atención a los rasgos físicos de don Juan. La cabeza grande de tipo eslavo, los ojos color café y la frente prominente de la descripción en la revista coincidían con las características del almacenero.

Más de veinte años separaban a la foto de Bormann en uniforme de las SS que aparecía en Selecciones de la imagen que la retina de Kvetoslava podía captar cada vez que se cruzaba con don Juan, lo que hacía difícil las comparaciones en ese sentido.

Sin embargo, coincidía en la descripción un lunar grande en la sien izquierda, más parecido a una cicatriz, aunque Reader’s Digest especulaba que Bormann se lo podría haber extirpado. En la frente del almacenero había una marca como esa.

Con la duda de estar ante el criminal más buscado del mundo, la inquieta vecina siguió concurriendo al almacén para hacer sus compras. En cada visita, prestaba atención a todos los detalles que podrían ayudarle a descubrir más pistas sobre don Juan.

Alguna vez charlando sobre sus tierra natal, el alemán le contó que era originario de la zona de Halberstadt, en Sajonia, Reino de Prusia, que luego de la guerra pasó a formar parte del estado alemán federal de Sajonia-Anhalt. El nazi prófugo era oriundo de aquella zona también.

Con todos esos datos coincidentes, doña Kvetoslava cada vez tenía menos dudas pero la incertidumbre persistía: Aquellas manos que diligentemente le pasaban los paquetes de arroz o fideos, ¿eran las mismas que veinte años atrás había firmado las órdenes para ejecutar los más cruentos crímenes de guerra?

Ese tranquilo almacenero que en sus ratos libres escuchaba a bajo volumen las bellas obras de Beethoven, Bach o Wagner –casualmente pariente lejano de la familia del marido de Kvetoslava– ¿era el mismo que hizo oídos sordos al sufrimiento de millones de personas y dio rienda suelta a planes de exterminio y asesinatos masivos?

Ese tal de don Juan, que solo se dedicaba a su almacén y no se le notaba actividad social destacada salvo las veces que recibía –desde el norte de la provincia y a bordo de un Mercedes negro– la visita del que parecía un compatriota al que firmemente estrechaba las manos al saludarlo: ¿era el mismo secretario que tantas veces recibió las felicitaciones por su aplicada labor recibiendo el apretón de manos de su jefe y mentor, Adolf Hitler?

Seguramente esos dilemas se le presentaron a doña Kvetoslava, quien unas semanas después finalmente decidió contactarse con las autoridades, las que sabrían cómo tratar el asunto y que sin dudas, con sus amplios recursos, podrían descubrir la verdadera identidad de aquel almacenero.

Si era un ex-soldado más, tendría la manera de demostrarlo y todo quedaría aclarado en pocas horas o días. Sería una pequeña molestia para el vecino, pero la otra alternativa lo justificaba con creces: si realmente era Martin Bormann no se podía dejarlo tan campante y tranquilo en su escondite jardinense; merecía ser llevado ante la justicia y pagar por las atrocidades de las que era responsable.

Kvetoslava siguió lo indicado por el artículo de la revista y escribió una carta al Consulado de la República Federal de Alemania más cercano, ubicado en Posadas. Consciente de que se trataba de un asunto sumamente delicado, en su carta no nombró explícitamente a Martín Bormann, sino que solo escribió que tenía información acerca de “aquel al que mencionan en Selecciones de mayo”.

Le respondieron sin mucho interés, pidiéndole que concurra personalmente a la capital de la provincia a explicar el asunto ante el cónsul. Preocupada por su seguridad –se rumoraba acerca de redes de ex-nazis que podrían hacer cualquier cosa para cuidar de los suyos–, no le pareció adecuado emprender el cansador viaje –un buen trecho sobre ruta de tierra– hasta Posadas y decidió no seguir insistiendo con el tema. Había cumplido su parte y las autoridades correspondientes ya estaban avisadas, en caso de querer mayores datos bien podrían ellos venir a verla. No tuvo más novedades desde la delegación consular.

Pocos días después donde sí hubieron grandes novedades fue del otro lado de la ruta, en el almacén de don Juan. No habían pasado ni quince días desde la carta al consulado, cuando una noche desde su vivienda doña Kvetoslava vio que llegó a la despensa el Mercedes negro que periódicamente visitaba a don Juan.

Al día siguiente el almacén estuvo cerrado, y en días posteriores el vecindario se enteró que don Juan ya no vivía allí.

La hija menor de Kvetoslava, de igual nombre que su madre, volviendo de la escuela se encontró en esa semana con la mujer de don Juan, quien llorando le contó que su marido había desaparecido. “Estaba enfermo, se lo llevaron” fue lo que le dijo entre sollozos. A la joven le llamó la atención que esa mujer adulta a la que prácticamente solo había visto pocas veces al hacer compras en el almacén, se dirigiera a ella, una adolescente, con esos asuntos de gente mayor. Al día de hoy lo interpreta como que la mujer lo hizo a propósito, para que los vecinos se enterasen de que el marido ya no estaba en Jardín.

Semanas después la mujer y los hijos de don Juan cerraron el almacén y dejaron el pueblo. De casualidad, meses más tarde doña Kvetoslava se encontró con el mayor de los hijos en Posadas, quien le contó que ahora vivían en la capital provincial. Al preguntarle por el padre, con cara triste el niño le dijo: “Papá se fue, no sabemos nada de él”.

Con el paso del tiempo, doña Kvetoslava prácticamente se olvidó de su antiguo vecino. Tenía asuntos más importantes que atender. En marzo de 1965 su esposo y su hija María Cecilia habían protagonizado un accidente trasladándose en moto, a raíz del cual la joven había sufrido una lesión que afectaba la movilidad de una de sus piernas. En julio, como consecuencia del accidente falleció Antonin, y el resto del año y parte del siguiente, María Cecilia se pasó enyesada.

La atención médica local no lograba dar con un tratamiento que pudiera solucionar aquella lesión, entonces Kvetoslava decidió analizar opciones en tierras más lejanas.

Convencidos por un hermano, Stanislav Aulicky, quien residió en Colonia Urquiza pero había retornado a Checoslovaquia, optaron por viajar a aquel país. Aunque estaba del otro lado de la Cortina de Hierro y era gobernado por un régimen comunista, contaba con un muy buen sistema de salud para atender a sus ciudadanos. Kvetoslava decidió emprender el largo viaje a los efectos de lograr la atención médica requerida para su hija.

Stanislav pagó el pasaje para su hermana y sus dos sobrinas, y éstas se embarcaron en un carguero polaco que tenía como destino final a Gdynia, Polonia. Tras una larga travesía, finalmente tocaron las costas europeas haciendo escala en Amsterdam, Holanda. Corría el año 1967.

Madre e hijas se encontraban en cubierta observando todo el gentío que transitaba por aquel puerto enorme, cuando un vendedor de flores subió al barco a ofrecer su mercancía. Se acercó al trío con plantines de tulipán en una caja o canasto.

Kvetoslava miró los plantines, pero algo más le llamó la atención. En el papel de diario que hacía las veces de maceta envolviendo las pequeñas plantas que el holandés quería vender, había un imagen muy familiar que ilustraba un amplio artículo.

Era un mapa que abarcaba Misiones, e incluía partes de Corrientes, Paraguay y Brasil. Trazado encima, el gráfico incluía un círculo más oscuro de algunas decenas de kilómetros de diámetro, para señalar una zona donde se creía que podría estar escondiéndose Martin Bormann.

Hacia el centro del círculo la zona de Jardín América, en la lejana Argentinië, Zuid-Amerika.

Como al pasar, Kvetoslava señalo el periódico y en alemán le comentó al vendedor que ella provenía precisamente de aquella región bajo el círculo, y que Bormann había sido su vecino.

Asombrado, el florista le preguntó si estaba segura de lo que decía. Kvetoslava le contó resumidamente lo que sabía, a lo que el vendedor consultó si estaba dispuesta a hacer una declaración formal ante las autoridades. Ella aceptó sin problemas, y a la media hora el florista –que parece que tenía buenos contactos entre las fuerzas del orden– volvió con una comitiva de la policía holandesa.

Amablemente los policías tomaron el testimonio y los datos de la inesperada testigo, y le dijeron que ante cualquier duda se comunicarían con ella nuevamente.

Si hubo algún avance o alguna investigación luego de aquel encuentro con las autoridades holandesas es algo que desconocemos. A Kvetoslava ni los holandeses ni los alemanes volverían a contactar por aquel asunto del almacenero Juan.

Al tiempo Kvetoslava e hijas retornaron a Jardín América. De una lucidez e inteligencia excelente aún con el avance de los años, Kvetoslava siguió viviendo en nuestra ciudad rodeada de hijos y nietos hasta su fallecimiento en 2001 a los 93 años de edad.

Oficialmente, en diciembre de 1972 trabajadores de la construcción que excavaban en cercanías de la estación Lehrter encontraron dos cadáveres. Posteriores exámenes forenses identificaron a los cuerpos como los de Bormann y el Dr. Stumpfegger. En las mandíbulas de ambos cadáveres se encontraron restos de vidrio, indicando que se habían suicidado mordiendo ampollas de cianuro.

Luego de las pericias, el gobierno alemán declaró entonces a Bormann como oficialmente muerto. No se permitió cremar el cuerpo en caso de que hicieran falta nuevos exámenes.

Veinticinco años más tarde, con el avance de la ciencia fue posible practicar un análisis de ADN en los restos identificados como los de Bormann. El examen también dio positivo. Los restos luego fueron cremados y las cenizas fueron esparcidas en aguas internacionales del Báltico el 16 de agosto de 1999.

A nivel judicial y formal el asunto estaba cerrado. Sin embargo, en el imaginario popular, siempre incrédulo ante la palabra oficial, las conjeturas siguen igual de vivas que antes.

Si aquel almacenero de nombre Juan era realmente Bormann posiblemente nunca lo sabremos. Que Kvetoslava haya estado o no a punto de iniciar el proceso que resolvería el enigma, forma parte del terreno de la hipótesis y la imaginación.

Lo que si sabemos es que la anécdota de Kvetoslava no es la única, se suma a sucesos y eventos similares que se cuentan en nuestra región y que con el paso de los años siguen envueltos en el misterio.

Por ejemplo, están los restos de una casa en la selva, casi sobre el Paraná, en San Ignacio, que se dice que fue residencia de Bormann. Y el remero que hace muchos años en una entrevista contó cómo periódicamente hacía cruzar con su bote a un silencioso individuo, residente de aquella casa y poseedor de un cinto con una singular hebilla en forma de águila prusiana.

También hubo un misterioso alemán que enseñó en los tiempos de la fábrica de Oasis los secretos para la producción de alimentos envasados, al que una vez Ñato Osorio hizo enfurecer al preguntarle si no se trataba del mismísimo Bormann.

O si no el enigmático personaje que posiblemente era el nazi Mengele, que en 1962 sacó una moneda que atoraba la garganta de Edgardo Reinhardt, quien entonces tenía cuatro meses y había sido llevado a Posadas por sus padres porque en Jardín los médicos no lograban acertar con un diagnóstico.

Muchas historias y muchas incógnitas sin resolver. Solo nos queda la esperanza de que quizás en algún lugar lejano, un archivo secreto de esos que se abren solo pasado cierta cantidad de años, algún día pueda agregar mayor luz a esos grandes misterios que también involucraron a nuestra región.